神奈川県溶接コンクール開催 34人の溶接士火花散らす 注目選手インタビュー

3月21日、神奈川県で腕を磨く溶接士が溶接技術センターに集まり、68回目となる「神奈川県溶接技術コンクール」が開催された。

競技種目は被覆アーク溶接の部(手溶接)、炭酸ガス半自動溶接の部(半自動)の2種目。

2024年度に実施された日本一の溶接士を決める大会「全国溶接技術競技会」では、神奈川県大会を勝ち進んだ東芝エネルギーシステムズの中神貴紘選手が最優秀賞に輝いたこともあり、当日、参加した選手は全国制覇への意気込みを胸に競技に臨んだ。

今回のWelding Mateでは、会場の注目選手に話を聞いた。

被覆アーク溶接の部の様子

被覆アーク溶接の部の様子

■ジャパンマリンユナイテッド(株)

・種村選手(半自動の部)

「2~3週間、1日8時間をかけて溶接の練習を続けてきました。当日は緊張で本来の力を発揮できないかもしれないので、競技中の動作をできるだけシンプルにするために、溶接条件を丁寧に調整しました。溶接の魅力は、技能者にしかわからない独特の感覚を、他の企業や他県の選手たちと共有できるところです」・穴山選手(半自動の部)

「どんな場所や機械でも安定した溶接ができるように、毎日違う種類の溶接機を使って練習を重ねてきました。普段はステンレス、アルミ、銅などさまざまな素材を扱っており、毎回違う条件でもすぐに『体感で把握』できるのが強みです。せっかく出場するので、もちろん優勝を狙っています」・村山選手(半自動の部)

「自社での練習時には、実際の競技会場に近い環境を再現して取り組んできました。作業の再現性にこだわってきたので、本番では100%のパフォーマンスを出したいです。溶接の魅力は、上には上がいるという終わりのない世界であることですね」

左から古家駿、菅野真利、秋山了亮、

富田竜我、小林述行選手■コベルコ溶接テクノ(株)

・古家選手(手溶接の部)

「直前の1週間は、毎日8時間の練習に取り組みました。溶接作品が曲げ試験で割れないように、電流値を細かく調整してきました。今回で神奈川県大会は2回目の出場です。緊張はしていますが、ベストを尽くします」・菅野選手(半自動の部)

「溶接の肉盛が足りないと感じて電流値を上げたら、今度は肉盛しすぎてしまったので、微調整を繰り返しました。上級者も初心者も、それぞれ違うビードを作るという点が、溶接の面白さだと思います」・秋山選手(半自動の部)

「4年ぶりの溶接競技会出場です。今回は薄板の裏波と外観に特化して練習してきました。私は感情が顔に出やすい性格で、日々の溶接外観を見ては一喜一憂していますが、そのぶん、やりがいを感じています。1回1回の作業に魂を込めるような仕事が自分に合っていると思います」・富田選手(手溶接の部)

「ルートフェイスで裏波をコントロールしているので、その調整には特に時間をかけました。緊張せずにベストを尽くしたいです。『精度の高い溶接』という共通の目標に向かっていながらも、人それぞれ作業工程が違うのは、溶接ならではの魅力だと感じます」・小林選手(手溶接の部)

「今回が初めての参加です。金属が一瞬で溶ける様子が面白くて、溶接を始めました。外観を美しく仕上げるため、手の動かし方を工夫しながら研鑽を積んできました。全国大会の選手がどんな溶接をしているのか興味があるので、神奈川県大会を突破して全国に行ってみたいです」

■(株)IHI

・大塚選手(手溶接の部)

「2回目の出場です。毎回、全国大会を目指して挑戦しています。今回は、IHIとして神奈川県大会の表彰台を独占することを目標にしています。特に薄板のつなぎ部分が難しいので、そこを集中的に練習しました。努力した分だけ結果が出るのが溶接の魅力ですし、上達した成果がビードとして見えるのが嬉しいですね」・岸田選手(手溶接の部)

「不要な減点を避けるためにも、安全をはじめとした"正しい手順"に重点を置いて練習してきました。初出場ですが、上司から『絶対に優勝してこい』と言われているので、気合は十分です」

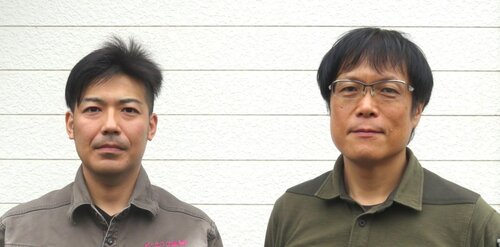

左から村瀬一輝、三本雄大選手

■日産自動車(株)

・村瀬選手(半自動の部)

「母材が溶ける前に手を動かしすぎないこと、狙った位置を正確に溶接することを意識して練習してきました。初めての大会なので、まずは会場の雰囲気にのまれず、自分のペースで作業できるように気をつけたいです。毎回仕上がりが違うからこそ、技能の上達が実感でき、それがモチベーションになっています」・三本選手(半自動の部)

「自動車分野では1層溶接が基本なので、3層・4層の肉盛で作品を作るのは初めての経験でした。最初はビードが膨らみすぎてしまい苦戦しましたが、しっかり棒を押し込むことで対処できるようになりました。初出場ですが、出るからには優勝を狙っています」

左から野村秀樹、兼平雅樹、馬原涼太

北村雅和、徳永雄太選手■東芝エネルギーシステムズ(株)

・野村選手(手溶接の部)

「24年度の全国大会にも出場しましたが、そのときの作品に割れがあり、溶け込みに少し苦手意識があります。先輩にビードを褒められたとき、溶接が楽しいと実感します。まわりに上手な先輩が多く、褒められることで気合が入ります」・兼平選手(半自動の部)

「溶接と曲げ試験をセットにして、何度も練習してきました。できることは全て試してきたので、優勝できる自信があります。自分だけのビードが完成するのが溶接の魅力で、見る人が見れば、日々の努力や工夫が伝わるという点がとても好きです」・馬原選手(半自動の部)

「24年度は全国大会に進みましたが、曲げ試験で失敗してしまいました。今年は神奈川県大会の優勝、そして全国大会での1位を目指しています。1回1回の溶接が、自分の積み重ねてきた時間の『証』になるのが、溶接の魅力です」・北村選手(半自動の部)

「練習では曲げ試験の対策に多くの時間を使い、直前期は溶接外観を整えることに集中してきました。薄板の溶接には自信があります。練習すればするほど課題が見つかり、改めて溶接の奥深さと難しさを感じています。上達することで、作れる構造物が増え、ものづくりの幅が広がるのがやりがいです」・徳永選手(半自動の部)

「中板の裏曲げや薄板の表曲げの精度を高めるために、これまでの溶接条件を見直して、一から整えてきました。特に自信があるわけではありませんが、練習してきたすべてを出し切りたいです。短い溶接ビードの中でも、人それぞれ全く違うアプローチがあるのを見て、改めて溶接の奥深さを感じています」

SNSシェア

SNSシェア